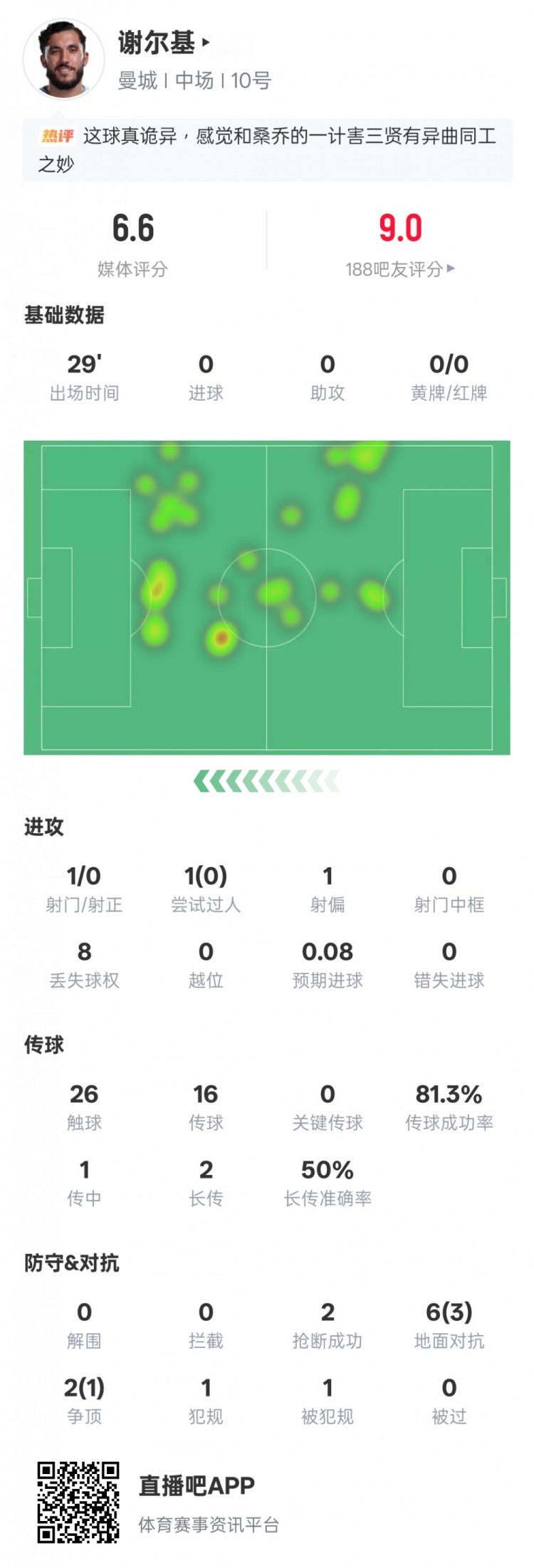

谢尔基本场数据:1进球被吹2抢断3地面对抗成功,评分6.6

阅读:次

2月9日讯 英超第25轮焦点战,曼城客场2-1逆转利物浦。谢尔基替补登场,1粒进球被吹,贡献2次抢断,3次地面对抗成功,1次争顶成功,评分6.6。

谢尔基本场数据如下:

进球0

助攻0

射门1

射正0

过人1

过人成功0

射偏1

丢失球权8

触球26

传球16

传球成功率81.3%

传中1

长传2

长传准确率50%

抢断2

地面对抗6

地面对抗成功3

争顶2

争顶成功1

犯规1

被犯规1